実家にある7段のひな人形を数十年ぶりに出しました。

久しぶりに飾るとなると、飾り方を忘れてしまっていました。

並べた後でしたが、この機会に正確なお雛様の並べ方を調べてみました。

「ひな祭り」は桜咲く国のクリスマス。

平安朝時代には、すでに上流の少女達の遊びごととして行われていました。

それが後世になって節物となり雛祭りの名称にかわって年中行事の一つになりました。

雛遊びが雛祭りと変わったのは、天正以降のことで3月3日に行われるようになったのもこの時代だろうと思われます。

【お雛様】を飾る方角

日本の伝統では、東向きや南向きに飾るのが最適とされているようです。

東向きは新しい始まりや成長を象徴し、家庭に新しい幸運を呼び込むとされています。

【お雛様】を飾る場所

風通しの良い場所が良いです。

直射日光の当たる場所や湿気の多いところは避け、カビなどのトラブルがないように気をつけたいものです。

数十年ぶりに出したお雛様は、シミもなく綺麗な状態でした。

【お雛様】の飾り方

※注意※この写真の飾りつけは正確なものではありません。見様見真似で飾ったものになります。

【お雛様】の飾り方

この雛飾りは母方の祖父母からの贈り物です。

私が生まれて数年後に、祖父母共に亡くなったので私は祖父母との思い出はありません。

小学生低学年まで毎年母と一緒にこの雛人形を飾る度に母から、赤ちゃんの時の私と祖父母との思い出話を教えて貰いました。

多くの人が私の誕生を心から喜んでくれたんだなぁと嬉しかったです。

【お雛様】の並べ方

雛段の飾りつけをする時は、上の段から雛人形・雛道具を並べていきます。

上の段から並べるのは、飾るときに間違って人形や道具を落としてしまった時に、下段に置かれた飾りを傷付けないようにするためです。

落とさないように、丁寧に扱いましょう。

一段目

屏風がある場合は内裏雛の後ろに立てかけ、左右の端にぼんぼりや燭台を配置します。

樹木は男雛の右手側に橘の木や白梅を、女雛の左手側に桜の木や紅梅を置きます。

菱台や三方がある場合はお二人の前に置きます。

内裏雛(男女一対の雛人形)は、向かって左に男雛、向かって右に女雛を並べます。

京都を中心に関西地方では、向かって右に男雛、向かって左に女雛が主流です。

※女雛を【お雛様】と呼ぶのはサトウハチローの童謡が元となった全くの誤りなのだそうです。

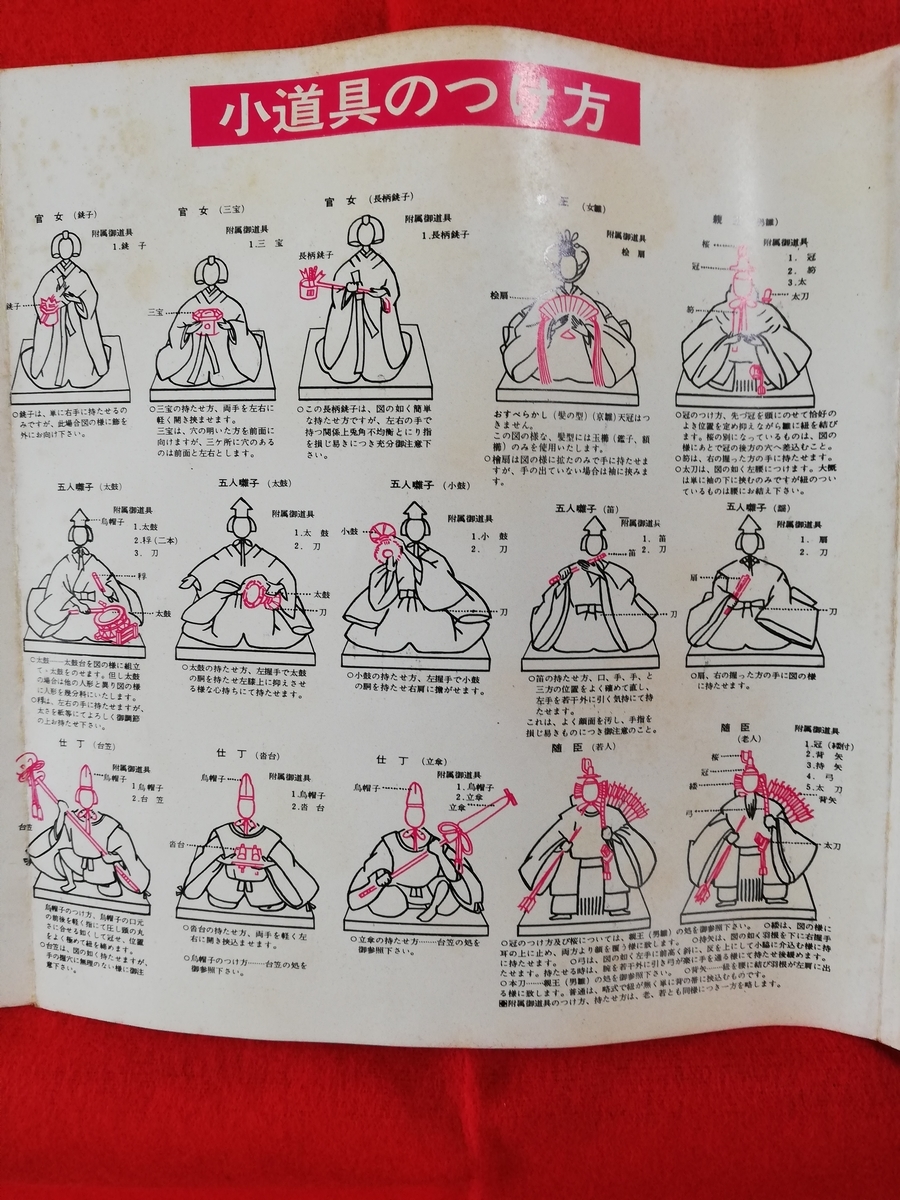

男雛の右手には杓を持たせ、太刀がある場合は左腰に差し込みます。

女雛の両手の上には扇を乗せましょう。

二段目

二段目には、三人官女を並べます。

三人官女は1人だけ座っている官女がいる場合、座姿の官女を中央へおきます。

両側の官女は立つ位置へ。

通王の官女か三方を持ち、向かって右の官女が長柄銚子(ながえのちょうし)左が加銚子(くわえちょうし)を持ちます。

右か左のどちらが何を持つか分からなくなった場合は、それぞれの左手をみると分かりやすいです。

左手の指が伸びているのが向かって左側、左手の指がものをつかむように曲がっているものが向かって右側になります。

知らなかったのが、三人官女のひとりが、年長者を表して眉を落としていたり、お歯黒であったりすることもあります。

お歯黒はなんだか怖い気がするのは私だけでしょうか。

三人官女の間には高坏(たかつき)を置き、お餅などを飾ります。

小さかった頃、このお餅が食べたくてたまらなかったのを思い出しました。

三段目

三段目には、五人囃子を並べます。

関西では雅楽の楽士を並べる場合もあります。

五人囃子は通常、子供のようにあどけない顔に作られていて、雛段に生き生きとしたかわいらしい雰囲気をただよわせています。

見ているととても可愛い。

並べ方は、向かって右から謡い(うたい)・横笛(よこぶえ)・小鼓(こつづみ)・大鼓(おおつづみ)・太鼓(たいこ)の順で、「左へ行くほど音の大きい楽器になってゆく」と覚えると忘れにくくなります。

四段目

四段目には、随身(ずいしん)の一対を並べます。

随身とは御所の警護の武官を指しますが、 雛壇飾りでは矢大臣(やだいじん)、もしくは右大臣・左大臣と呼ぶそうです。

この随身の右・左は内裏雛から見た位置になります。

向かって右が左大臣、左が右大臣ですね。

左大臣の方が格上なので老人の姿をしており、右大臣は若者の姿です。

随身は左手に弓、右手に矢を持ち、矢を入れた胡簶(やなぐい)を背負っています。

五段目

五段目には、仕丁(しちょう・じちょう)の三人を並べます。

泣き、笑い、怒りという三つの表情で作られていることが多いので、「三人上戸(さんにんじょうご)」とも言われています。

仕丁は御所の雑用を司る者たちで、持ち物は向かって左から台笠(だいがさ)、沓台(くつだい)、立傘(たてがさ)となります。

関西(京都)では箒、塵取り、熊手を持ちます。

こちらは、どの人形が何を持つかは特に決まっていません。

仕丁の左右には「桜橘(さくらたちばな)」を飾ります。

この樹は、実際に京都御所の紫宸殿(ししんでん)の御庭に植えられているもので、「左近の桜(さこんのさくら)・右近の橘(うこんのたちばな)」と呼ばれます。

段飾りの左・右は内裏雛から見ての左右ですから、飾る場合は名称とは逆に、向かって左に橘、右に桜を置くのだそうです。

六段目

六段目には、雛道具が置かれます。

これらの雛道具はおおよそ上級武家の婚礼道具になぞらえたものです。

箪笥(たんす)・長持(ながもち)・挟箱(はさみばこ)・鏡台(きょうだい)・針箱(はりばこ)・火鉢(ひばち)・衣裳袋(いしょうぶくろ)・茶の湯道具(台子・だいす)など、大名格の武家で使われていた室内用品になっています。

小さかった頃、この部分が一番好きでした。

七段目

七段目は中央へ重箱を置き、左右に御駕篭(おかご)と御所車(ごしょぐるま)を配します。

厳密な決まりはありません。

通常は向かって左に御駕篭、右に御所車が置かれるのだそうです。

子供の頃母と一緒に出した雛飾りを自分が母親になり大人になって出してみると、早くに両親を亡くした当時の母の想いや、子供の頃の感じ方と大人になった自分とでは感じ方が違いました。

雛人形を飾る事で殺風景だった部屋が見違える位華やかになり、雛飾りは良い物だなぁと思いました。

娘には持ち運びが簡単なガラスケースの雛飾りがありますが、大きな雛飾りを見て喜んでおります。

また母は外出中でしたが、後から電話があり喜んでいました。

いくつになっても、嬉しいものなんですね。

お人形のお手入れの仕方

・天気の良い日に片づける

・埃をよく払います

・人形の顔や手の部分に手を触れないようにする

・顔の部分は綿で包まず、薄い紙をあててなおす

・湿気のない所で保管する

今夜久しぶりに箱の外に出られた雛人形達が一足先に菱の飾りに白酒を酌み交わしてるのかも知れません。

おじいちゃん、おばあちゃん、素敵な贈り物をありがとう。