1939年に製作された「風と共に去りぬ」は、カラーで画期的な映画でした。

当時の日本は、満州事変、日中戦争、そして第二次世界大戦へと戦争の泥沼にはまり込んでいたので、日本公開は1952年となってしまいました。

今回は1952年日本公開映画を5選ご紹介します。

風と共に去りぬ

クラーク・ゲーブル/ヴィヴィアン・リー

製作費600万ドル、上映時間4時間。

1930年代に作られた最も輝く名作だと私は思っています。

風と共に去りぬのあらすじ

南北戦争直前のジョージア州。

その一画にあるタラの大地主の令嬢スカーレット(ヴィヴィアン・リー)は、幼なじみのアシュレイ(レスリー・ハワード)を熱愛していました。

しかし彼は、いとこのメラニー(オリヴィア・デ・ハヴィランド)と結婚してしまいます。

スカーレットは、野性的な実業家のレット・バトラー(クラーク・ゲーブル)に出会い、お互いビビっとくるのですが、アシュレイへの腹いせにメラニーの兄と結婚するのでした。

戦争で夫を失ったスカーレットでしたが、戦火の中をレットに助けられ、レットの求婚をとうとう受け入れるのでした。

それでもまだスカーレットは、アシュレイへの思いを捨てきれずにいました。

愛娘のボニーの死やメラニーの死もあり、レットはスカーレットのもとを離れます。

そこで、スカーレットはアシュレイの幻を愛し、どれだけレットの事を愛していたかを知ります。

すべてを失ったスカーレットは、故郷タラの大地とともに、力強く生きる決意をするのでした。

絶世の美女ヴィヴィアン・リー

初めて【風と共に去りぬ】を観たのは中学生の時。

ヴィヴィアン・リーを見てこの世にこんな美しい女性がいるのかと思いました。

当時は映画の内容よりも、ヴィヴィアンの美しさとドレスが目当てでした。

序盤の園遊会のシーンに映るドレスを着たヴィヴィアンから、落ちぶれた自分をレットに見られたくないスカーレットが、カーテンで作らせたカーテンドレスまで、全てが美しく幾度となく観てきたものです。

そんなスカーレット・オハラ役の女優がなかなか決まらなかったのは有名な話ですね。

撮影は主演女優不在のまま開始されていました。

アトランタ炎上のシーンの撮影が終わりかけていたスタジオに英国の新人女優ヴィヴィアン・リーが見学に訪れていたのでした。

一目見て監督は「彼女こそが、スカーレットそのものだ」と確信したそうです。

ご存知の通り、ヴィヴィアン・リーはスカーレットを見事に演じたのでした。

野性的な魅力のクラーク・ゲーブル

今では考えられないのですが、当時学生だった私は、私の頭の中でのスカーレットに似合うレットは、甘いマスクの男性を想像していました。

クラーク・ゲーブルは当時なかなか受け入れられなくて、(もう少しカッコいい人がいるのでは?)と思ったものでしたが、今思うとやはり彼以外にレット役が似合う俳優はいないと思っています。

クラーク・ゲーブルの、あのにひるな笑みや男らしさあふれるオーラは、まさにレット・バトラーそのものでした。

そんなクラーク・ゲーブルも当時は、レット・バトラー役を拒んでいました。

誰もが彼しかいないと思っていたのですが、「大ベストセラーの主人公をスクリーンに再現するのは、荷が重すぎる」という理由で断っていたのだそうです。

しかし、プロデューサーに「こんなチャンスは二度とない」と勇気づけられ、レット役を承諾し、期待通りみごとに演じきったのでした。

どんな時代にでも生きていけるスカーレットとレット

レットとスカーレットは利己的で自分を主張する強さを持っています。

そんな強さが欲しいところですが、そんな2人だから、結婚生活はうまくいきませんでした。

けれども、その強さがあるからこそ、すべてを失っても故郷タラの大地を思い出し、つぶやくスカーレット。

「明日は新しい風が吹くわ」

全てを失っても、強く生きようとするスカーレットに私も含め人々に感動と勇気を与えてくれる【風と共に去りぬ】の魅力なんだろうと思います。

第三の男

ジョゼフ・コットン/オーソン・ウェルズ/アリダ・ヴァリ

第三の男のあらすじ

アメリカ・イギリス・フランス・ソ連の分割統括下にある大戦後のウィーン。

作家のホリー・マーチンス(ジョゼフ・コットン)は、親友ハリー・ライム(オーソン・ウェルズ)に招かれウィーンを訪れていました。

ところが、ハリーは交通事故死。

ハリーの葬儀後、国際警察のキャロウェイ少佐は、ハリーが悪質な闇商人だったと告げます。

真相究明に乗り出すホリー。

そんなある夜、ハリーが突然姿を見せるのでした。

ハリーはペニシリンを密売する闇商人。

ホリーは正義感とハリーの愛人アンナへの恋心から、少佐の指示のもと、ハリーをおびき出すおとりとなって地下水路においつめます。

追い詰められたハリーはホリーに撃たれ、帰らぬ人となるのでした。

オーソン・ウェルズといえば

オーソン・ウェルズと聞くと思い出すのが「イングリッシュ・アドヴェンチャー」という日本の英会話教材?でナレーションをされていたということです。

新聞の広告欄にこれでもかという位毎回掲載されていたように記憶しています。

実際に購入したことも、聞いた事もありませんが、どんな教材だったのかは気になります。

第三の男のオーソン・ウェルズはまだ若かりし頃のオーソン・ウェルズですね。

第三の男は、映画音楽でも有名です。

監督リードがウィーンに訪れた際、ワイン酒場で聞いた民族楽器のチターの音色が耳について離れなかったらしく、「チターのみで映画音楽を」とアイデアを思いつき、酒場でチターを引いていたアントン・カラスに連絡し、監督の家であの名曲を完成させました。

カラスは作曲のたまに、第三の男を500回も観たのだそうです。

あの名曲で流れるのチターの音色は私も耳について離れません。

陽の当たる場所

モンゴメリー・クリフト/エリザベス・テイラー

陽の当たる場所のあらすじ

富と名声を得ようと野心に燃える貧しい青年ジョージ・イーストマン(モンゴメリ・クリフト)は、伯父の経営する工場に招待され、同じ職場のアリス・トリップと恋仲になります。

そんな時、豪富の令嬢アンジェラ・ヴィッカース(エリザベス・テイラー)と出会い、愛し合います。

妊娠し、結婚を迫るアリスが邪魔になってくるジョージ。

ジョージは、アリスを湖に連れ出します。

しかし、アリスを殺すことをためらっているうちに、ボートが転覆し、アリスは溺死してしまいます。

裁判でジョージは殺意を否認しますが…

妊娠した恋人を溺死させた実際の事件をモデルにアメリカの作家セオドア・ドライサーが描いた小説「アメリカの悲劇」を映画化したもの。

原作では、貧しい青年が女性を踏み台にして、「陽の当たる場所」へ這い上がろうとあがいて、破滅に至るという悲劇が描かれています。

いつの時代も人間の考えることは同じだなぁ…

それを小説や映画にして何度も伝えられているのに、結局また同じ繰り返しをしてしまう。

頭で分かっていても、どこかで(そんなこと自分には関係のない話)と思っているからなのでしょうか。

誰にでも起こりえる話なのに、自分には関係がないと決めつけて、きちんと向き合っていないから起こる悲劇。

些細な事の積み重ねから大きく傷が広がっていく話は多くありすぎてその辺にたくさん転がっています。

人は、同じ過ちを経験することで、それ自体を受け止め、またそれを伝えることで、今抱えている傷よりも少しづつ、小さい傷にしていくしかないのかなぁと思うのです。

ちなみに当時アンジェラを演じたエリザベス・テイラーは当時19歳という若さでした。一番美しい時ですね。

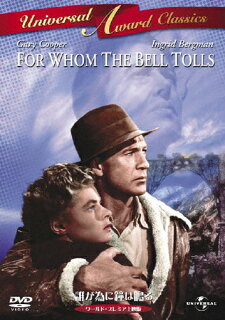

誰がために鐘は鳴る

ゲイリー・クーパー/イングリッド・バーグマン

誰がために鐘は鳴るのあらすじ

内乱が起こるスペイン。

アメリカ人の大学講師ロベルト(ゲイリー・クーパー)は、政府の軍事輸送を阻止する為の作戦に参加していました。

彼に与えられた新任務は山間の峡谷にかかる鉄橋の爆破。

彼は、そこでファシストに両親を殺されたマリア(イングリッド・バーグマン)と恋に落ちます。

しかし、彼らの恋はやがて悲劇的な運命をたどることになるのでした。

著者はアーネスト・ヘミングウェイ。

「日はまた昇る」「武器よさらば」「老人と海」などが有名です。

実際に髪を短くして撮影に入ったイングリッド・バーグマンは、体当たりの演技。

ゲイリー・クーパーとのキスシーンでは「キスをする時鼻はどうするの?鼻が邪魔をするわ」というセリフが有名です。

カサブランカのイングリッド・バーグマンも綺麗でしたが、こちらの映画でも美しさは際立っていました。

欲望という名の電車

ヴィヴィアン・リー/マーロン・ブランド

欲望という名の電車のあらすじ

ルイジアナ州ニューオリンズが舞台。

かつて南部の大地主だった家柄の若き未亡人ブランチ・デュボア(ヴィヴィアン・リー)彼女は夫の死後、故郷を離れ、スタンリー・コワルスキー(マーロン・ブランド)と結婚した妹のステラを訪ねます。

プライドが高いブランチと粗野なスタンリーはそりがあわず、衝突ばかり。

そんなブランチは、スタンリーの友人ミッチと知り合い、人生をやり直そうとします。

しかしスタンリーはブランチの過去を知り…

この映画は登場人物の視点から見ると、感じ方が違うかもしれません。

つい、自分の価値観で物事を考えたり、観てしまいますが、異なる立場で観てみると、作品の意味が分かります。

小説や映画だとそれができるのに、実際に自分の身に起こっている時はそんな余裕なんてないんですけどね。

自分を客観視してみる。この映画を観るとなぜか強くそう思ってしまうのです。